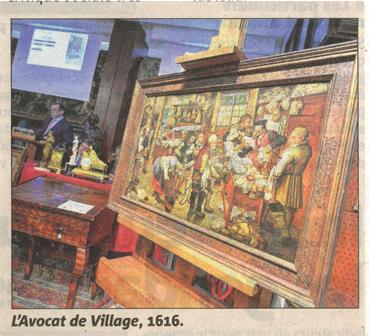

L'Avocat des paysans de Bruegel le Jeune (1564 - 1636) |

|

| Fils de Pierre Bruegel l’Ancien et frère de Jean Bruegel l’Ancien, Pierre Bruegel le Jeune surnommé d’Enfer à cause de ses thèmes favoris, est né à Bruxelles en 1564 et mort à Anvers le 10 décembre 1636. | |

|

L'Avocat des paysans

C’est avec intérêt,

deux années après avoir écrit et édité le roman L’Avocat des Gueux, que j’ai

découvert au musée des Beaux-Arts de Bruges une huile sur panneau ayant comme

titre L’Avocat des Paysans. La véritable signification de la scène s’étant

perdue au cours des siècles, le tableau est également appelé Le Paiement de la

dîme. Il semble cependant que le thème de l’avocat rural soit plus vraisemblable

que celui du collecteur d’impôts. De nombreuses copies

ont été réalisées par Bruegel le Jeune pour satisfaire ses clients. Dix-neuf

versions datées et signées ont été réalisées entre 1615 et 1630 par l’atelier

du maître. |

|

|

Le tableau comporte trois groupes de personnages. Le groupe de gauche est composé d’un clerc absorbé dans ses écritures et de deux paysans ; le premier pousse timidement la porte de la pièce où l’avocat reçoit ses clients alors que le second patiente en tenant son bâton et son chapeau à la main, il tient également un sac empli de documents relatifs à son affaire.

Le deuxième groupe de

personnages comporte une femme penchée sur une hotte et tendant un panier empli

d’œufs, paiement des honoraires en produits agricoles. Quatre paysans hésitants et

anxieux regardent en direction de l’homme de loi en tenant dans les mains

chapeaux, raisins et volailles. Le troisième groupe, sur la droite, est composé

d’un paysan égaré dans la contemplation d’un almanach, l’avocat coiffé du

bonnet noir des docteurs et un clerc qui semble surveiller la salle. L’almanach

porte une inscription en français : Almanach à la grâce de Dieu. L’avocat,

assis dans une posture désinvolte, lit un document ; son visage

allongé et sa barbe qui cache un menton

proéminent renvoient au célèbre faciès des Habsbourg. Une fenêtre, en partie

supérieure droite, laisse deviner une rue bordée de maisons. La lumière ne vient

cependant pas de cette fenêtre mais d’une source invisible située derrière

l’observateur. |

|

|

Au centre géométrique

de la composition se trouve le chapeau rond d’un paysan, cercle autour duquel

s’anime la scène. Le groupe central s’inscrit dans une ellipse. Une forme d’entonnoir relie cette ellipse à celle englobant les trois personnages de droite. Elle donne de l’importance à l’avocat et à son clerc qui, bien que situés sur le même plancher, dominent, par leur taille, le groupe de paysans. Les lignes de fuite partant de la table de travail de l’avocat permettent de découvrir la ligne d’horizon et la position de l’œil du peintre légèrement en hauteur. Cette table associée à celle du scribe et à la porte entrouverte définit un rectangle central, sorte d’arène où sont situés ceux qui combattent ou ont à subir l’autorité judiciaire. Cette mise en scène théâtrale accentue le malaise ressenti envers les cinq paysans inscrits dans l’ellipse centrale. C’est à leur tour de payer les honoraires et d’être soumis aux aléas de la justice. |

|

|

On peut regrouper les personnages des parties extrêmes de façon différente et découvrir un équilibre dans leur disposition. Le clerc qui surveille la salle est équilibré par le paysan qui attend son tour. L’avocat et le paysan observant l’almanach sont équilibrés par le clerc écrivant et le paysan entrant dans la pièce. La pièce d’où devrait

émaner le sérieux lié à la rigueur judiciaire présente un certain

désordre : papiers déchirés et sacs postaux au sol, table de travail

encombrée sur laquelle un bol de nourriture est mêlé aux documents, quantité de

sacs bourrés de papiers empilés ou suspendus. Notons que cette pratique

d’archivage a donné naissance à quelques expressions de la langue

française : l’affaire est dans le sac, avoir plus d’un tour dans son sac

ou encore avoir une affaire pendante. Le désordre dans

lequel sont archivés les documents de justice et l’attitude désinvolte de

l’avocat, face aux mines inquiètes et soumises des paysans, peuvent être compris

comme une caricature du métier d’avocat et de la justice. Elle dénonce le

pouvoir de l’homme qui sait sur des paysans arborant une attitude humble de

respect et de soumission. Le sablier posé à portée de main de l’avocat rappelle

que le temps de l’entrevue est compté. Il s’agit d’être concis, de s’en tenir

aux faits et ne pas faire preuve d’un esprit de l’escalier. Ce petit tableau aux

multiples noms (Le paiement de la dîme, l’avocat des paysans, l’avocat de

village, le précepteur d’impôts, l’avocat des mauvaises causes, l’étude de

notaire a été un thème de prédilection du XVIIe siècle. Un homme

auquel la société a donné un pouvoir statue sur le sort de travailleurs

ignorants les subtilités des rouages juridiques. C’est la comédie de

toutes les sociétés humaines qui est ici

résumée. Le sujet est traité de façon satirique, il peut être mis en relation

avec la pièce de Racine, Les Plaideurs (1668), qui dénonce les dépenses

occasionnées par la manie procédurière. Christian MARIA |

|

Article du quotidien nice-matin du 13 avril 2014 relatant une vente aux enchères à Monaco  |

|